AltrodiBlogger Erranti,10 Agosto 2011

The Feelies – Crazy Rhythms 31 anni dopo

Chi erano quei quattro nerds ansiosi di attraversare l’Hudson River e scorrazzare per Manhattan ritratti sull’orrenda copertina a sfondo blu del disco intitolato “Crazy Rhythms”? I Feelies, quattro collegiali appartenenti alla middle-class del New Jersey, venivano infatti da Haledon, poche miglia dal cuore pulsante dell’impero, New York City, ed erano smaniosi, come ogni giovane deve, di dire la loro. Tutto e subito insomma.

Crescere in quel posto e in quel determinato periodo (la fine dei Settanta) voleva forse dire qualcosa. Abili coverizzatori ed amanti di Velvet, Beatles & Stones, ma influenzati dalla frenesia della Grande Mela e dal clima che vi si respirava, se ne uscirono all’inizio del decennio di plastica con un disco che è unanimemente considerato una pietra miliare della New Wave e della musica tutta. Ritmi sincopati, nevrosi metropolitane e tribalismi sorretti da una mostruosa sezione ritmica, su cui poggiavano acidi intrecci sonori delle chitarre, venivano sparati in faccia all’ascoltatore inerte. Era il 1980 e non si poteva aspettare oltre.

Rituffarsi oggi in quei ritmi pazzi è ancora esperienza elettrizzante. Per nulla datato “Crazy Rhythms” ha la forza di un’opera in grado di indicare la via e farsi archetipo. Si prendano la clamorosa The boy with the perpetual nervousness e il suo incedere sconnesso e travolgente oppure il ritmo ferroviario, memore della lezione dei Neu, udibile in Forces at work. O ancora, ci si lasci sferzare dall’intensa alienazione insita in Moscow Nights per poi continuare con quello zenith che è la title track, dove emerge un trascendente e matematico percussionismo, in gardo di mandare in delirio persino il batterista Anton Fier, fino al cristallino e sublime volo finale, con le chitarre di Glenn Mercer e Bill Million a inseguirsi l’un con l’altra.

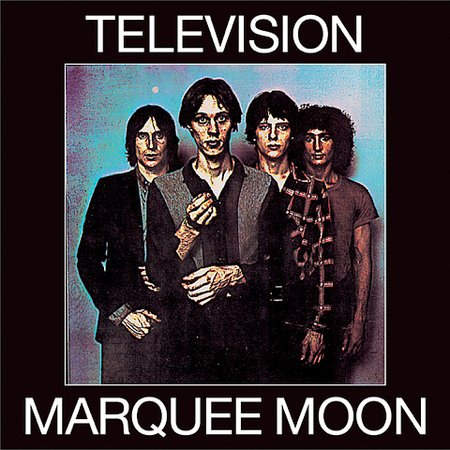

Ebbe poco successo al tempo questo figliastro di Banana velvettiana e Modern Lovers, ma era fatto della stessa pasta (e reggeva ottimamente il confronto) di “Marque Moon” dei Television e del primo Talking Heads. Avrebbe meritato quindi ben di più degli encomi dell’emerito Village Voice. Invece godette di gloria postuma (quella dei più grandi peraltro) e fu lampo per certi versi isolato nella carriera del gruppo, poi ripresa nel 1986 all’insegna di un pur ottimo pop adulto à la Rem.

Nel frattempo, oltre ai mille e più gruppi new-new-wave isirati al loro suono, anche la brutta copertina di cui si diceva avrebbe fatto storia, venendo riciclata da un certo gruppo che suonava, per finta nel locale di Happy Days.

![]()

Scritto da Fabio Plodari.

Continua a errare su Facebook e Twitter per essere sempre aggiornato sulle recensioni e gli articoli del sito.