CinemadiDavide Vivaldi,12 Aprile 2011

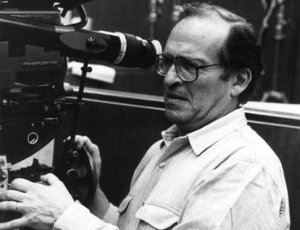

Cinema Errante ricorda Sidney Lumet

È davvero un periodo triste per il cinema mondiale. Nel giro di pochi giorni, dopo la diva per eccellenza Liz Taylor e l’attore di culto Farley Granger, se n’è andato, all’età di 86 anni, il regista Sidney Lumet, un’autentica colonna di Hollywood.

Ebreo, nato a Filadelfia il 25 giugno 1924 dall’attore Baruch e dalla ballerina Eugenia Wermus, si trasferì molto presto a New York e iniziò a recitare, da bambino, in spettacoli teatrali in lingua yiddish. Dopo gli studi, pur continuando a coltivare il mestiere paterno, cominciò a cimentarsi anche nella regia, sia in teatro che in televisione.

Il suo debutto da regista cinematografico avvenne nel 1957, all’età di trentatrè anni, con il film La parola ai giurati: un dramma d’impianto fortemente teatrale, ambientato in una sola stanza, ma estremamente avvincente, in cui Lumet, avvalendosi di un cast di prim’ordine guidato da un eccellente Henry Fonda, mise a frutto tutta l’esperienza di vent’anni dietro le quinte. In questa opera, inoltre, il giovane cineasta dimostrò subito una spiccata tendenza alla denuncia civile – in questo caso contro la pena di morte – che divenne una caratteristica imprescindibile della sua filmografia.

I film immediatamente successivi furono per la maggior parte solide trasposizioni di drammi teatrali, da Tennessee Williams (Pelle di serpente, 1960), Arthur Miller (Uno sguardo dal ponte, 1962), Eugene O’Neill (Il lungo viaggio verso la notte, 1962), cui seguì, nel 1964, una pietra miliare, L’uomo del banco dei pegni, storia di un usuraio ebreo ad Harlem (magistralmente interpretato da Rod Steiger), sospeso fra un passato fatto di tragici ricordi dell’Olocausto e un presente senza speranze.

Dopo lo sferzante pamphlet contro la guerra nucleare A prova di errore (1964), con Henry Fonda nei panni del Presidente degli Stati Uniti, Lumet girò alcune opere minori, per poi affermarsi, negli anni Settanta, come uno dei più prolifici e significativi cineasti statunitensi, realizzando una serie di film di vario genere, caratterizzati da un impianto narrativo robusto e coinvolgente, da un impegno sociale sincero e mai ridondante e da interpreti di altissimo livello, e quasi tutti ambientati nella Grande Mela, che può in fondo considerarsi la vera protagonista del suo cinema: Rapina record a New York (1971), elegante noir con Sean Connery, in cui si respira l’aria di sospetto e paranoia che sarebbe esplosa in quegli anni con lo scandalo Watergate e la caduta di Nixon; Serpico (1973), la vera storia di un poliziotto che sfidò la corruzione e l’omertà dei colleghi, cui Al Pacino presta il volto e l’immenso carisma; Quel pomeriggio di un giorno da cani (1975), altra storia vera e altra grande prova di Pacino, nei panni di un improvvisato rapinatore di banche alle prese con complici, ostaggi, polizia e mass media, Oscar per la miglior sceneggiatura; Quinto potere (1976), feroce denuncia del mondo della televisione, con Peter Finch nei panni di un conduttore televisivo sull’orlo della crisi di nervi, schiacciato da un sistema disposto a tutto pur di alzare l’audience. Fu un’eccezione, per i contenuti più tradizionali ma non per l’eccellente forma, Assassinio sull’Orient-Express (1974), trasposizione del classico di Agatha Christie interpretata da un cast stellare, in cui spicca Albert Finney nel ruolo di Poirot.

Negli anni Ottanta, con l’avvento di Reagan e dell’edonismo rampante, l’interesse verso il cinema impegnato di Lumet, tipico del decennio precedente, cominciò ad affievolirsi, e la vena creativa del regista, conseguentemente, si inaridì. A parte Il principe della città (1981), fluviale vicenda di un agente del NYPD idealista (Treat Williams) che decide di denunciare i colleghi corrotti (praticamente un aggiornamento di Serpico), Il verdetto (1982), storia di un avvocato alcolizzato (uno straordinario Paul Newman) che ritrova la dignità personale e professionale in una causa civile contro le ingiustizie del sistema sanitario, e Daniel (1983), film di denuncia basato sulla storia dei coniugi Rosenberg, condannati a morte per spionaggio cinquant’anni prima, per la maggioranza Lumet diresse opere poco significative in quel periodo. La stessa tendenza proseguì negli anni Novanta, in cui i soli film degni di nota realizzati dall’ormai anziano regista non aggiunsero molto al classico tema della corruzione nella polizia, sia che venisse trattato sottoforma di noir (Terzo grado, 1990, con Timothy Hutton e Nick Nolte), sia che vestisse i panni del dramma giudiziario (Prove apparenti, 1996, con Andy Garcia e Ian Holm).

Premiato nel 2005 con l’Oscar alla carriera, Lumet non si ritirò mai ufficialmente dalle scene. Il suo ultimo film, Onora il padre e la madre (2007), uscito a cinquant’anni esatti dal primo, fu anche uno dei suoi migliori in assoluto: una tragedia familiare violenta e senza redenzione, in cui Philip Seymour Hoffman e un magnifico Albert Finney incarnano tutto il furore di un ottuagenario cineasta che, nonostante l’età, dimostrò di aver mantenuto intatta la stessa energia di un tempo.

Al momento della sua morte, avvenuta il 9 aprile scorso a causa di un tumore, Hollywood ha perso una parte della sua memoria storica, un instancabile artigiano dotato di una professionalità fuori dal comune, un grande regista capace di realizzare opere memorabili senza la presunzione che fossero tali.

Continua a errare con noi su Facebook e Twitter per essere sempre aggiornato sulle recensioni e gli articoli del sito.